"Бедный щёголь"* Петроградской стороны

Проспектов в Петербурге множество. Взять хотя бы Каменноостровский. Этот, по словам Мандельштама, «легкомысленный красавец»* насквозь прорезает всю Петроградскую сторону и тянется до самой Большой Невки. Ровесник Петербурга, он вполне мог стать главной улицей города, но неугомонный царь перенёс центр с Петроградской стороны, и на долгое время будущий Каменноостровский превратился в простую дорогу на городской окраине; лишь в конце XIX века начал он облачаться в свои «каменные рубашки»*

Каким он только не был...

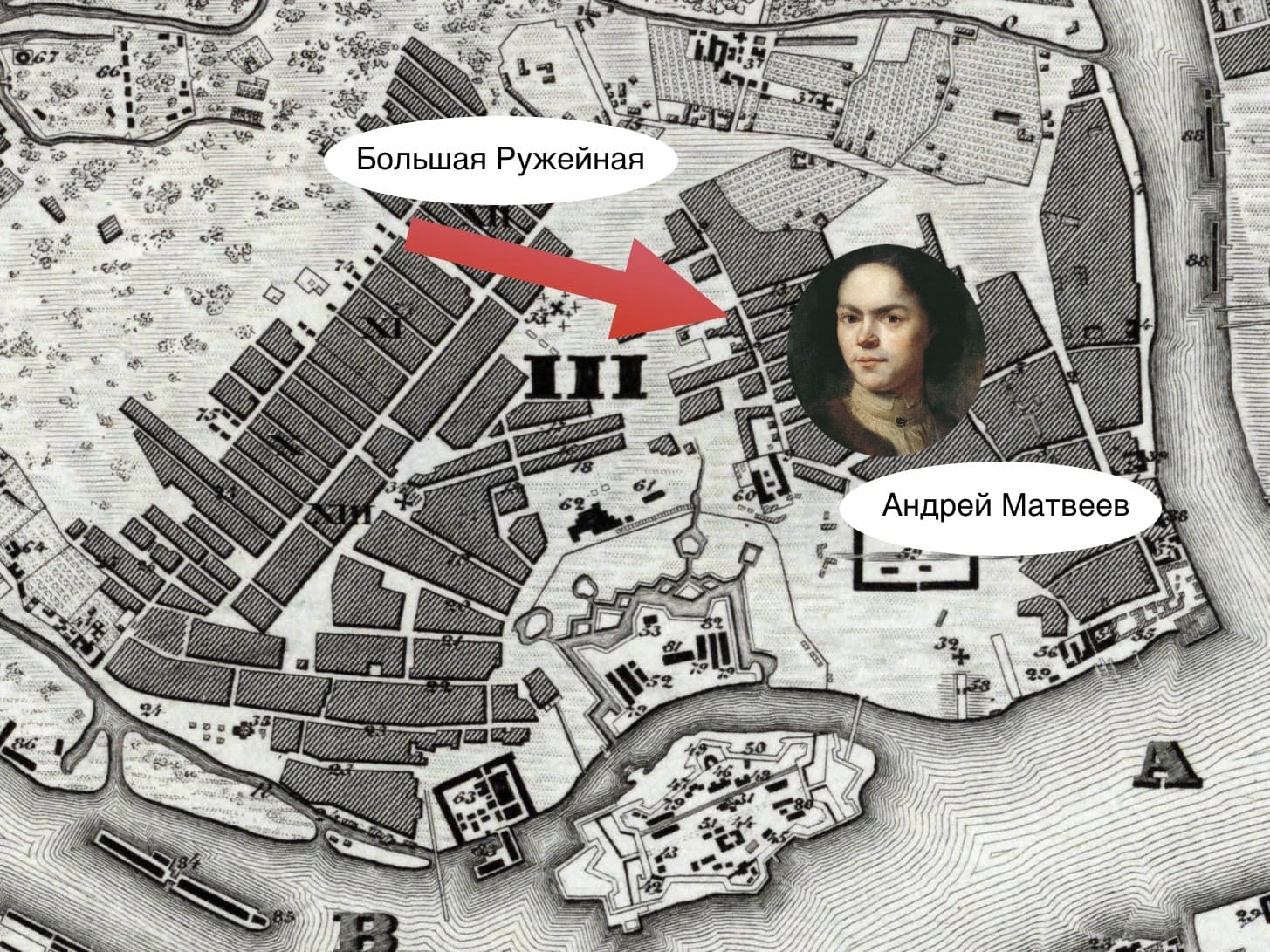

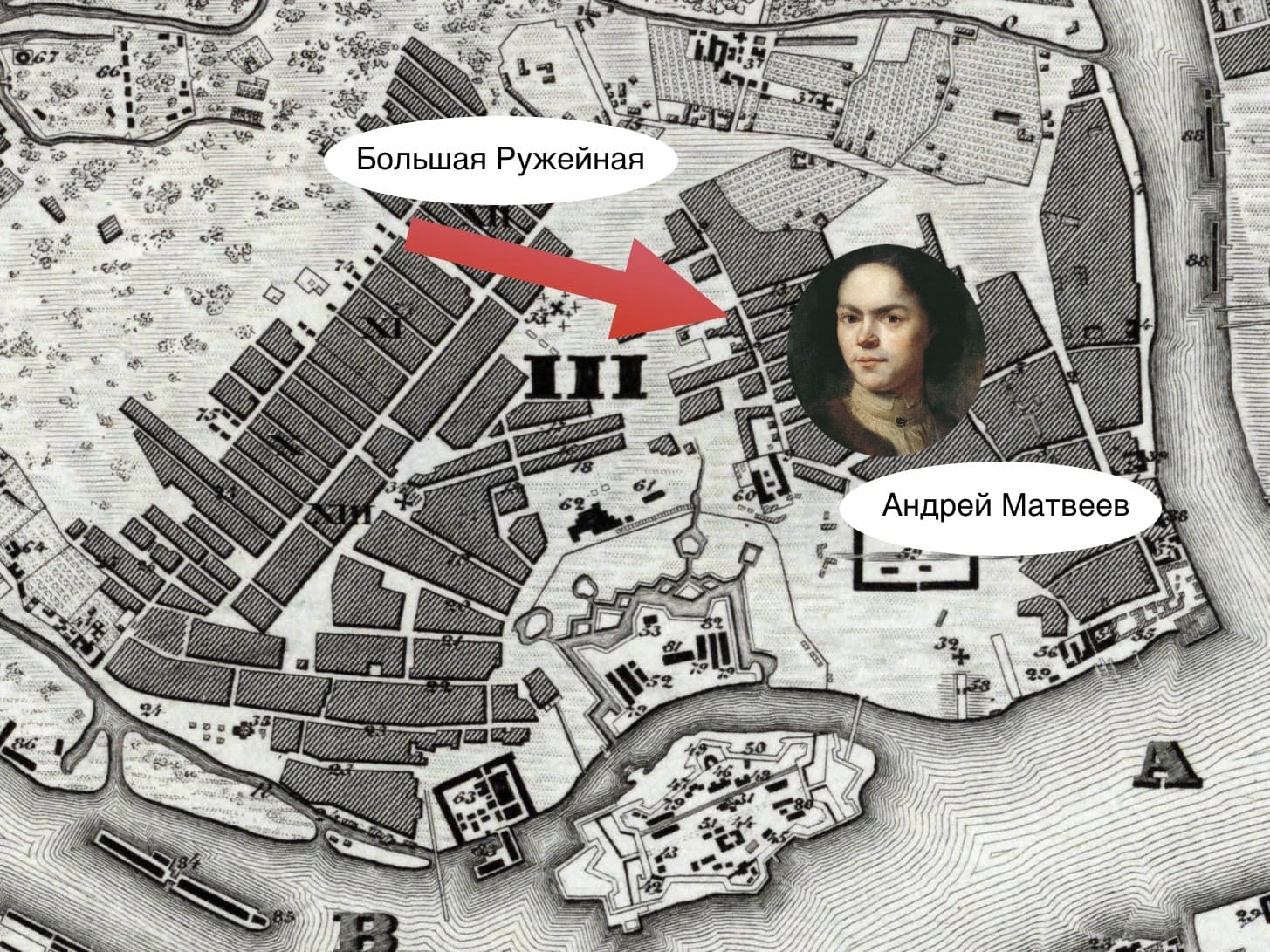

Как только не назывался Каменноостровский. И Большой Ружейной, и Монетческой, и улицей Красных зорь, и Дорогой на Каменный остров. Собственно даже проспектом Каменноостровский поначалу не был, да и быть не мог, потому что и слова-то такого в русском языке не существовало. Не был он и един, а состоял из отдельных участков с разными наименованиями. Началась же его история с дороги, проложенной от построенного недалеко от Петропавловской крепости Оружейного двора. И хотя возникла она ещё в 1712 году, лишь в 1738 на планах города появилась улица, приблизительно совпадающая по направлению с началом современного Каменноостровского. Только в 1991 году проспект стал, наконец, тем Каменноостровским, которым мы знаем его сегодня, включив в себя ещё один Каменноостровский. Забавно, да? Но та часть, которая проходила по Каменному острову, никогда не меняла своего названия.

Жил-был художник

Уже в бытность проспекта Ружейной улицей селились здесь весьма примечательные люди. Среди прочих вспомним, например, одного из первых русских портретистов - Андрея Матвеева. Художников, пишущих на европейский манер, да к тому же портретистов, в ту пору в России практически не водилось, что никак не удовлетворяло неуёмного основателя Петербурга, поэтому среди прочих пенсионеров — юношей, получавших, говоря современным языком, грант на учёбу за рубежом — ехали в Европу и художники. Так и юный Андрей Матвеев отправился в Голландию постигать портретное мастерство, где и провёл целых 11 лет.

Вернувшись в Петербург, Андрей приступил к работе. Трудился он много и усердно. Среди прочего руководил живописной командой Канцелярии от строений, создавал росписи Сенатского зала Двенадцати коллегий и Петропавловского собора. Писал Матвеев и портреты, от которых, увы, сохранилась малая толика. Но составить представление о его живописной манере можно, отправившись, например, в Русский музей в Петербурге, где выставлен его «Автопортрет с женой». Большие нагрузки сказались на здоровье, и он часто был не в состоянии приходить на работу в казённые мастерские, как это было заведено в то время. Власти, однако, вошли в положение и разрешили живописцу писать на дому. Умер Андрей Матвеевич в 39 лет и на долгое время был забыт, как и многие другие русские художники XVIII века. Новый всплеск интереса возник лишь в 1890 годах, благодаря «мирискусникам».

Жилище Матвеева на Большой Ружейной роскошью, судя по всему, не отличалось и представляло собой деревянный домик «о трёх покоях», от которого ныне и следа не осталось. Зато осталась память о самом художнике, а это, согласитесь, отнюдь не мало.*«Каменноостровский - это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки… несущий под мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки.» (из сборника «Шум времени» О. Мандельштама).

P.S.История Андрея Матвеева — это лишь одна страница в большой книге Каменноостровского проспекта, и если вы готовы окунуться в прошлое, приглашаю вас на свою пешеходную экскурсию по этой замечательной во всех отношениях улице.

подробнее о туре Петроградская сторона. Вокруг Каменноостровского.Поделиться:

Фотографии